José Luis Encarnação:

Aus dem Leben einer Leistungsbestie

Interview mit DPG-Mitglied José Luis Encarnação über einige Episoden aus seinem Leben und seiner Karriere in Deutschland • von Andreas Lahn

Als ich im hessischen Reinheim ankomme, spüre ich schon, dass besondere Stunden vor mir liegen. Professor Encarnação wohnt seit 1975 hier mit seiner Frau Karla und hat am 29.5.2021 seinen 80. Geburtstag gefeiert.

PORTUGAL REPORT: Sie werden 1941 in Caparide 20 Kilometer westlich von Lissabon geboren. Ihre Kindheit verbringen Sie dort, in Estoril und Cascais an der Costa do Sol. Diese Gegend lieben Sie auch heute noch, oder?

José Luis Encarnação (JLE): Ja, ich liebe sie sehr. Wir sind heute noch regelmäßig dort, etwa einmal im Jahr. Ich habe von meinen Eltern das Haus in Cascais geerbt, das mittlerweile auch von meinen Kindern und Enkelkindern für ihre Urlaube gern genutzt wird. Ich liebe diese Gegend nach wie vor, das Meer, das Klima, ihre Leute, das Essen! Der »zentrale Kern« meiner Familie lebt leider nicht mehr; ich habe jedoch dort noch einige Cousins, gute Freunde und Schulfreunde, die ich gern besuche. Auch deshalb ist immer wieder schön, dort zu sein.

Ist die Gegend für Sie so etwas wie eine zweite Heimat?

JLE: Ich pflege zu sagen, dass es für einen Menschen wie mich drei Heimaten gibt: Die erste ist dort, wo ich geboren bin und als Mensch geformt wurde. Das waren meine ersten 18 Jahre in Portugal. Geformt wurde ich von der Familie, in der Schule und vom portugiesischen sozialen und kulturellen Umfeld. Die zweite Heimat ist dort, wo ich meine Frau kennengelernt habe, eine Familie gegründet habe, wo die ersten Kinder zur Schule gegangen sind, wo ich sozusagen das Fundament für mein Leben allgemein gelegt habe. Das ist für mich Berlin. Ich war über 13 Jahre dort. Berlin ist daher für mich die Familien- und Ausbildungsheimat. Und die dritte Heimat ist dort, wo ich mich beruflich entwickelte und eine Karriere gemacht habe. Das ist für mich nun Darmstadt. Am besten subsummiert man alles unter dem Begriff: Ich bin ein richtiger »Europäer«!

Die Schulbank drücken Sie in einer Schule in Estoril, in der fast ausschließlich Priester unterrichten. Was geben Ihnen die Salesianer mit auf den Weg?

JLE: Die Salesianer waren zwar Priester, aber die Schule war kein Priesterseminar, sondern eine richtige Privat-Schule, die von Salesianern betrieben wurde. Was heute weltweit als das deutsche Schul-Modell gesehen wird – das duale System – wo man zwei schulische Zweige in der selben Schule hat, eins in Richtung Abitur und ein zweites mehr berufsorientiert und in dem man ein Beruf erlernt. Nach der Grundschule konnte man nach einer Beratung durch die Salesianer selbst entscheiden, ob man den kaufmännischen bzw. handwerklichen Zweig einschlagen wollte oder auf das Gymnasium geht.

Ich war meine gesamte Schulzeit in dieser Schule und habe dort beides, Grundschule und Gymnasium, absolviert. Die Priester waren die Lehrer, die uns zu Leistungsmenschen geformt haben. Wir mussten etwas leisten, um unseren Platz im Leben und in der Gesellschaft zu finden und zu sichern. Ein Beispiel: Damals gab es bei uns die «Mocidade Portuguesa», so eine Art von »Hitler-Jugend«. Jeden Samstag vormittag sind wir von Offizieren der portugiesischen Armee ausgebildet worden, mit einem gewissen Drill und politischen Reden. Die Priester haben aber ganz süffisant – auch um legal zu bleiben – alles relativiert, indem sie die Unterrichtsstunden in Geschichte oder Philosophie meistens auf einen Montag gelegt und dazu benutzt haben, um dort die Themen zu behandeln, über die wir gerade am Samstag von den Militärs gehört hatten.

Das war wirklich eine tolle Schule, und ich fühle mich den Salesianern auch heute noch sehr verbunden.

Die Schule ist nicht kostenlos gewesen. Gab es Probleme, das Schulgeld aufzubringen?

JLE: Für Typen wie mich war das Schulgeld (die Propinas), das mein Vater bezahlen musste, extrem wichtig. Denn der monatliche Beitrag war leistungsabhängig, d.h., wenn man in der Schule gute Leistungen abgeliefert hat, musste man nur wenig bezahlen. Viele Kinder der reichen Familien in Estoril sind jeden Morgen um 8 Uhr vom Chauffeur zur Schule gefahren worden, während ich mit meinem Kittel zu Fuß in die Schule marschiert bin. Die Reichen haben aber selbst viel dafür bezahlt, dass sie auf diese Schule gehen konnten und haben dadurch indirekt mich mitfinanziert. Ich selbst komme aus einfachen Verhältnissen. Das Geld war bei uns also knapp. Ich musste in der Schule gute Leistungen erbringen, um wenig zu bezahlen. Und das wusste ich auch, denn sonst hätte mein Vater die Schule nicht finanzieren können. Das war der Grund, warum ich zu einer Leistungsbestie wurde. Mir war schon damals klar, dass ich nichts geschenkt kriege. Ich wurde deswegen sowohl in der Schule als auch im Sport gut, da ich immer den Willen in mir hatte, etwas zu schaffen, um etwas zu erreichen. Niemand hat es mir gesagt, niemand hat es von mir gefordert: Aber wenn du etwas willst, musst du dafür auch etwas bringen!

José Luis Encarnação in seinem Arbeitszimmer · Foto: © Andreas Lahn

Nach dem Entschluss, Elektrotechnik in Deutschland zu studieren, kommen Sie 1959 in Aachen an und landen nach einigen Monaten schließlich in Berlin, wo Sie im August 1961 den Bau der Mauer hautnah erleben. Was denken und fühlen Sie bei dem Stichwort »Mauerbau«?

JLE : Man muss es schon erlebt haben! Ich saß am 13. August 1961 am Schreibtisch, habe gelernt und dabei Radio gehört. Plötzlich wurde die Musik durch die Meldung unterbrochen: »Die DDR baut gerade eine Mauer!« Ich habe zunächst gedacht, ich hätte das falsch verstanden und mein Deutsch sei immer noch furchtbar schlecht. Was meinen die mit dem Bau einer Mauer? Das ging nicht in meinen Kopf, weil es für mich keinen Sinn ergab. Ein anderer Mieter im selben Haus, wo ich wohnte, hatte eine Freundin aus Ostberlin. Den beiden habe ich erzählt, dass ich im Radio gehört hätte, zwischen Ost- und Westberlin werde eine Mauer gebaut. Es gab sofort eine große Aufregung, denn die Frau hatte eine pflegebedürftige Mutter in Ostberlin. Wir sind dann mit meiner Klapperkiste zum Brandenburger Tor gefahren, wo sie dann die Westberliner Polizei gefragt hat, was gerade passiere. Und diese hat dann ihr geantwortet: »Wenn Sie jetzt rübergehen, dann müssen Sie auch drüben bleiben.« In diesem kurzen Augenblick musste sich diese Frau zwischen ihrer großen Liebe und ihrer pflegebedürftigen Mutter entscheiden. Sie hat sich für die Mutter entschieden. Ich habe nie wieder etwas von ihr gehört.

Die Familie meiner späteren Frau Karla war damals über beide Teile der Stadt verteilt. Ich konnte als Portugiese weiter hin- und herpendeln und habe es deswegen übernommen, so eine Art »Kommunikations- und Briefträger« in ihrer Familie zu sein. Das zeigt die ganze Dramatik der Berliner Mauer. Später, als die Berliner Mauer fiel, war ich nicht mehr in Berlin. Ich war gerade mit dem Auto in Frankreich dienstlich unterwegs und habe im Radio auf Französisch gehört, die Berliner Mauer sei gefallen. Ich habe nur gedacht: »Dein Französisch wird immer schlechter«, weil ich mir alles vorstellen konnte, nur nicht, dass die Mauer fällt. Als ich nach Hause komme, sitzt dann meine Frau weinend auf der Couch, zeigt auf das Fernsehbild und sagt: »Guck mal, die Mauer ist gefallen!« Die Mauer hat – weil ich sie erlebt habe – schon einen emotionalen und ganz festen Platz in meiner persönlichen Geschichte.

Das Studium beginnt im Wintersemester 1961/1962. Wissen Sie als Student schon, wie Ihr Arbeitsleben später aussehen soll?

JLE: Ich wusste frühzeitig nur, dass ich Elektrotechnik studieren wollte. Das war schon eine Entscheidung, die ich in der Schule bei den Salesianern getroffen habe, denn ich war in der Schule gut in Mathematik und Physik und wollte ja nach dem Studium eigentlich in Portugal arbeiten. Dort gab es dazu gute Möglichkeiten in der Energieversorgung oder in der Kraftwerkstechnik. Deshalb habe ich auch Starkstromtechnik studiert. In den ersten Semestern war das meine Orientierung.

In Ihrem Leben ist Vieles wie am Schnürchen gelaufen. Nur die Hochzeitskutsche ist erst 2013 und damit 50 Jahre zu spät gekommen. Was ist passiert?

JLE: Wir waren damals Studenten und hatten auch für unsere Hochzeit nicht viel Geld. Ich wollte meinen Eltern dafür nicht um zusätzliches Geld bitten. Wir haben daher damals zwar schön, aber auch bescheiden geheiratet. Wir haben eine schöne Feier gehabt, leckere Sachen gegessen und Freunde und Studenten eingeladen, auch portugiesische. Während der darauffolgenden 50 Jahre hat meine Frau aber immer mal wieder dezent darauf hingewiesen, dass wir keine große Hochzeitstorte gemeinsam geschnitten und keine Kutsche bei der Hochzeit hatten. Irgendwann habe ich beschlossen: »So, dir werde ich es zeigen!« Als sich unser 50. Hochzeitstag näherte, bin ich dienstlich häufig nach Berlin gefahren und habe bei der Gelegenheit eine schöne Goldene Hochzeitsfeier in Berlin organisiert, mit Besuch der Kirche, wo wir 1963 geheiratet hatten, und den großen Kuchen in einer Konditorei bestellt, den wir 1963 nicht hatten. Ich habe Plätze in einem tollen Restaurant reserviert, eine schöne Abendveranstaltung gebucht und eine Kutsche besorgt, die an dem Tag immer vor der Tür stand. Unsere Söhne, die über alles eingeweiht waren, und ihre Frauen sind – als Überraschung für meine Frau – nach Berlin gekommen, um mit uns zusammen eine wunderschöne Goldene Hochzeit zu feiern! Die Überraschung ist gelungen, die Feier war ein Erfolg – und seitdem herrscht zu dem Thema der zu bescheidenen Hochzeit von 1963 Stille. Das Organisieren war zwar viel Arbeit, hat aber auch viel Spaß gemacht.

1968 schließen Sie das Studium als Diplom-Ingenieur ab und wollen eigentlich nach Portugal zurückkehren. Doch Sie erhalten ein Promotions-Stipendium der Gulbenkian-Stiftung und können so am Heinrich-Hertz-Institut als Doktorand arbeiten. Ohne dieses Stipendium wäre Ihr ganzes Leben komplett anders verlaufen, oder?

JLE: Mit Sicherheit! Ich hatte zwar schon ein Angebot aus Portugal, um dort in einem Rechenzentrum zu arbeiten. Als ich aber in dem Sommer in Portugal war und Ferien machte, habe ich mehr zufällig erfahren, dass die Stiftung Gulbenkian Stipendien im Bereich Technik- und Ingenieur-Wissenschaften für die Promotion im Ausland ausgeschrieben hatte. Ich habe mich dafür beworben und habe bei starker Konkurrenz ein Stipendium bekommen. Mit dem Stipendium in der Tasche musste ich nur noch einen Doktorvater finden, der mich nur nehmen, aber ja nicht finanzieren musste. Ich brachte das Geld sozusagen mit! Professor Giloi am Heinrich-Hertz-Institut hat entschieden, mich als Doktorand aufzunehmen. Für ihn war ich praktisch eine kostenlose wissenschaftliche Arbeitskraft. So bin ich zu meiner Doktorandenstelle gekommen.

Sie sind 1972 als Assistenz-Professor nach Saarbrücken und dann 1975 dem Ruf auf eine C4-Professur mit eigenem Lehrstuhl an die TU Darmstadt gefolgt. Worum geht es im Fachgebiet «Computer Graphics»?

JLE: Man muss die deutsche Beamten- und Gehaltsstruktur kennen: C4 ist das, was man früher Ordinarienstelle genannt hat und die höchste Stufe in der Professorenleiter. Ich wurde Inhaber eines Lehrstuhls, den Professor Piloty im Rahmen des ÜRF Informatik an der TU Darmstadt geschaffen hatte. Die Informatik hat sich in Deutschland zwischen 1968 und 1975 an den Hochschulen etabliert. Wenn man eine Fakultät bzw. einen Fachbereich hat, gibt es dort mehrere Fachgebiete und Disziplinen, die in ihrer Gesamtheit dieses Fach ausmachen. In der Informatik gab es Programmiersprachen, Datenbanken, Rechnerarchitektur, Netze, etc. Eines dieser Fächer an einigen Hochschulen war «Computer Graphics», weil mein Doktorvater, Professor Giloi, und einige andere wichtige deutsche Professoren (z.B. Piloty in Darmstadt und Hotz in Saarbrücken) sich dafür stark und Lobby-Arbeit gemacht haben, dass Computer Graphics eines der Fächer in der Informatik an ihre Universitäten werden konnte. Ich war einer der ersten, die in diesem Fach in Deutschland damals bereits promoviert hatten und deshalb prädestiniert für diese neue Professur an der TU Darmstadt. Drei Jahre nach meiner Berufung nach Saarbrücken habe ich dann den Lehrstuhl in Darmstadt bekommen.

José Luis Encarnação: In seinem Arbeitszimmer schaut die ganze Familie zu

Was aber ist «Computer Graphics»? Dieses neue Fachgebiet beschäftigt sich mit allem, was in Form von Algorithmen, Programmier-Verfahren sowie gerätetechnisch in Hardware und Software notwendig ist, um aus dem digitalen Rechner ein Instrument zu machen, das nicht nur Zahlen produziert, sondern diese in Bilder umwandelt, um den Menschen so in die Lage zu versetzen, mit den Bildern zu interagieren, und das selbstverständlich im Kontext einer bestimmten Anwendung zu nutzen. Für die Arbeit in diesem Fachgebiet, das zu der Zeit noch ein Nischen-Fachgebiet war, also eine neue Disziplin im «modus nascendi», bin ich nach Darmstadt berufen worden und habe dort im Jahre 1975 einen Lehrstuhl bekommen mit drei Mitarbeitern, einer Sekretärin und einem Programmierer als anfängliche Grundausstattung. Als ich im Jahre 2009 emeritierte, arbeiteten in diesem Fachgebiet an der TU Darmstadt und angeschlossenen Einrichtungen um die 1000–1200 Leute in Lehre und in Forschung. Wir haben damit das Gebiet aufgebaut, ausgebaut und waren ein starker Motor für die allgemeine Entwicklung und Durchsetzung dieses neuen Fachgebietes der Informatik in Deutschland und sogar in Europa.

Fortan sind Sie an der Erforschung von Schlüsseltechnologien beteiligt. Ich kenne Begriffe wie Virtual Reality, Augmented Reality und Storytelling erst seit einigen Jahren, Sie bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten. Dauert die Umsetzung technischer Neuerungen immer so lange?

JLE: Man muss zuerst die Technologie entwickeln, dann muss sie zu einem vernünftigen Preis-/ Leistungsverhältnis reifen und so umsetzbar sein, dass sie von denen, die sie benutzen, auch akzeptiert wird. Ich habe im ersten Drittel dieses Prozesses, also in der Entwicklung dieser neuen Innovationen, mitgearbeitet. Die meisten Technologien, über die heute in diesem Kontext geredet wird, wurden in meiner aktiven Zeit erfunden und entwickelt. Wenn Sie das Handy als Beispiel nehmen, dann hat die Entwicklung in diesem Bereich bei mir die folgende Vorgeschichte: Ich war damals als Experte in einer Aufsichtsratssitzung der Deutschen Telekom und bekam in der Diskussion mit, wie der für Forschung zuständige Direktor der Telekom meinte, dass man mit dem Telefon nicht nur Sprache, um zu kommunizieren, übertragen sollte. Denn das würde nur wenig Geld bringen und die Übertragungskapazitäten nicht voll auslasten. Er meinte, dass man es schaffen müsste, Bilder über das Telefon zu übertragen, um damit mehr Bits/Sekunde über die Leitung zu bekommen und so ein besseres Geschäftsmodell zu etablieren. Das habe ich mir gemerkt, denn ich fühlte mich für die Bildkommunikation zuständig. Ich habe daraufhin alle Abteilungsleiter in meinem Institut zusammengetrommelt, um das Thema zu erörtern und um zu diskutieren, wie wir es möglich machen können, Bilder per Telefon zu übertragen. Der für mobile Kommunikation in meinem Institut zuständige Abteilungsleiter hat mir damals einen Vogel gezeigt und gesagt: »Das kann doch gar nicht gehen, schon gar nicht bei so einem kleinen Bildschirm.« Die Diskussion ist so eskaliert, dass er später sogar gekündigt hat. Wir kamen nicht zusammen, weil ich von ihm Bilder auf dem Telefon wollte, und er sagte, so etwas ginge nicht. Ich konnte ihm auch noch nicht sagen, wie das gehen sollte, denn das musste ja erst erforscht werden. Heute sehen Sie, was mit einem Telefon alles möglich ist. Das zeigt, dass ich in meiner damaligen Position als Leiter einer Innovations-und Forschungseinrichtung in der Lage sein musste, »die Bälle zu fangen, wenn die in der Luft sind«! Mein erstes Lebensmotto in dieser Position war immer »Geht nicht gibt’s nicht!« und als zweites Motto galt für mich: »Wollen reicht nicht, man muss es auch machen!« Und wir haben es ja auch gemacht und nach einigen Jahren dann auch geschafft! Sie sehen heute, was für Bilder und Videos man mit dem iPhone übertragen und damit kommunizieren kann. Mein Institut, das Fraunhofer Institutut für Graphische Datenverarbeitung (IGD), gehört zu denen, die hierbei sehr früh mitgeforscht und mitentwickelt haben.

Viele Technologien im Bereich Virtual und Augmented Reality haben wir im Wesentlichen für die Automobilindustrie und für die Unternehmen der Medizintechnik erforscht und entwickelt, und später dann auch für die Entertainment-Industrie. Die Hauptfinanzierer von Forschungsprojekten waren hierbei also nicht nur das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und die EU-Forschungsprogramme, sondern auch Teile der Industrie, ohne die viele Projekte zur Erforschung und Vor-Entwicklung etlicher Innovationen und Technologien, die heutzutage schon fast wie selbstverständlich erscheinen und eine sehr intensive und erfolgreiche Anwendung finden, gar nicht denkbar wären.

Sie nennen sich selbst eine »Leistungsbestie«. Das neue Gebiet der Graphischen Datenverarbeitung ist genau das Richtige für Sie, um sich in den folgenden Jahrzehnten Ihres Arbeitslebens so richtig auszutoben, nicht wahr?

JLE: Alles auf dem Gebiet der Computer Graphics war in der damaligen Zeit noch neu und ziemlich jungfräulich. Egal, was ich gemacht habe: Es war innovativ und neu! Nicht alles, aber vieles war sehr gut einsetzbar und zu benutzen und damit sehr erfolgreich in der Anwendung.

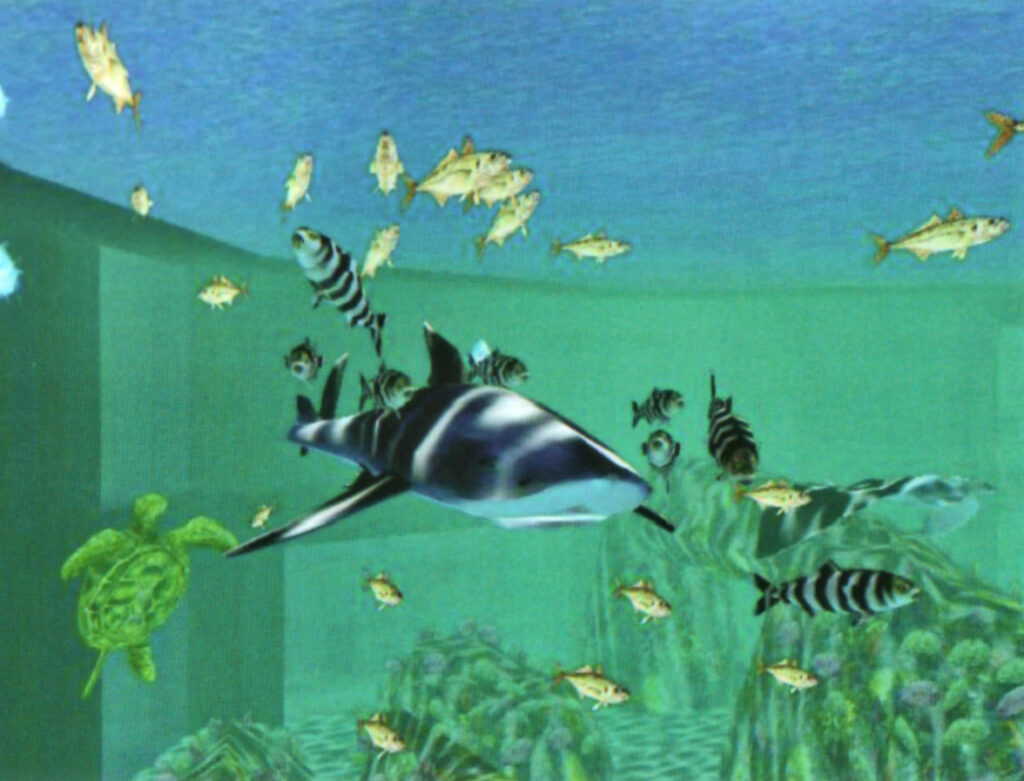

Das IGD hat unter Ihrer Leitung u.a. für die Weltausstellung Expo 1998 in Lissabon das «Oceanário» auch virtuell präsentiert. Wie wichtig ist dies Ende der 1990er Jahre für Sie und für Portugal?

JLE: Ich war damals in Portugal noch völlig unbekannt. Ich bin als 18-Jähriger von aus Portugal weggegangen. Wenn man studiert, entstehen dabei schon unter den Kommilitonen Netzwerke an Beziehungen, wodurch man im Studium zusammenarbeitet und sich besser kennenlernt. Davon profitiert man später im Berufsleben. Ich hatte in Portugal keine Leute, die mich beruflich kannten, da ich nicht in Portugal studiert habe.

Allgemein wurde ich aber durch das wachsende Interesse an allem, was mit Computer Graphics zu tun hatte, international zu einem gefragten Referenten. Ich habe weltweit Vorträge gehalten, mich an Workshops beteiligt und an Summer Schools Vorträge gehalten. Bei einer dieser Summer Schools in Bayern hat mich eine Teilnehmerin, Madalena Quirino, angesprochen, eine Portugiesin, die am Institut für Bauingenieurwesen, dem LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Cicil) in Lissabon in der Informatik tätig und gleichzeitig Dozentin an der Universität war. Sie hat mich dort gefragt, ob ich nicht auch mal in Portugal einen Kurs über Computer Graphics geben wolle. Das war gut für mich und der Türöffner nach Portugal, weil ich so endlich in ein akademisches Netzwerk in Portugal hineinkommen und dadurch auch dort bekannt werden würde. Ich habe also zugesagt und mit ihr einen Kurs im LNEC verabredet.

Dann kam die Expo 1998. Wir waren schon damals mit unserem Institut IGD weltweit eine der Hauptquellen für die Entwicklung der Virtuellen Realität. Und deswegen habe ich den Organisatoren der Expo das Virtuelle Ozeanarium als Idee verkauft. Da Portugal viel mit Wasser und Natur zu tun hat, machte schon deshalb ein Oceanário viel Sinn, umso mehr, als sich vieles wunderbar in der Virtuellen Realität darstellen lässt. Die Fische z. B. sind zwar nicht da, aber wir können sie programmieren und darstellen. Bei der Expo gab es lange Warteschlangen, weil nicht alle Leute gleichzeitig ins Oceanário, d.h. ins Gebäude, gehen konnten. Also haben wir die auf den Einlass wartenden Menschen mit verschiedenen Fischdarstellungen und -Animationen im Virtuellen Ozeanarium beim Warten unterhalten. Sie hatten fast das Gefühl, in einem richtigen Aquarium zu sein. Alle waren happy, und es gab beim Warten keine Langeweile und auch keine Unruhe!

Außenansicht vom Oceanário de Lisboa, virtueller Fischschwarm und Nixe zur Expo 1998 · Grafiken: © J.L. Encarnação

Forschungsmäßig war das Virtuelle Ozeanarium auch für uns sehr interessant, denn es gab viele offene Forschungsfragen. Wir wussten damals u.a. noch nicht, wie man Schwärme von Fischen und ihre natürlichen Bewegungen programmiert. Welches sind die Algorithmen, die man dafür entwickeln und programmieren muss, damit sich die Fische in Gruppen natürlich bewegen? Das wurde zu einem Forschungsthema, das interessant war und Sinn machte… Und wir hatten durch das Virtuelle Ozeanarium ein finanziertes Forschungs- und Entwicklungs-Projekt. Wir haben dieses Virtuelle Ozeanarium dann auch mit Beteiligung von Kollegen aus Lissabon konzipiert und realisiert. Das wurde zu einem großen Erfolg, und damit wurde Computer Graphics auch in Portugal zum Thema für das dortige universitäre Umfeld und die lokale Forschung. Und ich wurde damit – ganz nebenbei – in Portugal zu einem gefragten Mann, weil erkannt wurde, was in diesem Forschungsgebiet steckt und was damit alles möglich gemacht wird. Außerdem sah mich die lokale wissenschaftliche Community als »einen von uns, der da Bescheid weiß und dort Pionier ist«. Das hat mir die Tür zur wissenschaftliche Community in Portugal geöffnet.

Hai im virtuellen Aquarium bei der EXPO 1998 in Lissabon · Grafik: © JL Encarnação

Ihr Traum ist es u.a., die Bedienung von Computern interaktiv zu gestalten. Wie beim Edutainment sollen sich mit dem Projekt EMBASSI Bedienungsanleitungen eher über Bilder als über Text einprägen. Alle Firmen haben dies auch heute noch nicht verstanden, oder?

JLE: Das ist ein schwieriges Thema, weil die Vermittlung von Wissen so natürlich wie möglich sein sollte. Lernen sollte über die Spracheingabe funktionieren, ergänzt durch Fühlen und Anfassen, was über Virtual und Augmented Reality virtuell ermöglicht wird. Die Menschen sind als Gruppe aber nicht homogen. Und so gibt es Geschickte und Ungeschickte, Gebildete und Ungebildete, Ausgebildete und Nicht-Ausgebildete, etc.… Und wenn wir sagen, dass es eine Schnittstelle gibt, die natürlich sein soll, dann bedeutet das, dass über den Computer diese Natürlichkeit nur angeboten werden kann, indem er sich dem Anwender anpasst. Der Computer muss also wissen, wer vor ihm sitzt und letztlich die Frage beantworten: Ist er blöd oder eher intelligent und geschickt und dies zu welchem Grad? Er muss auch die Natürlichkeit der Anwendung für den denjenigen optimal gestalten können, der in diesem Augenblick der Nutzer ist. Und genau dies wird heute immer besser möglich, denn durch die Techniken der sog. künstlichen Intelligenz (KI, AI) mit ihren lernfähigen Algorithmen, kann der Computer das jeweilige Benutzungsverhalten erkennen und sich anpassen.

Sie sind mit Auszeichnungen überhäuft worden: Bundesverdienstkreuze, Hoher Orden des heiligen Jakob vom Schwert (Portugal), Medaillen, Preise, Ehrendoktorwürde. Wie empfinden Sie diese beeindruckende Würdigung Ihres gesamten Arbeitslebens?

JLE: Ich bin nicht der Typ, der die ganzen Auszeichnungen wie ein General an der Brust mit sich herumträgt. Aber Auszeichnungen sind auch wichtig, weil wir alle uns als Menschen freuen, wenn wir für die geleistete Arbeit gelobt werden. Ich gehöre auch dazu, und deshalb freue und bedanke ich mich – aber nur, wenn die Auszeichnungen begründbar sind und Sinn machen. Ich habe die Auszeichnungen deswegen für mich in verschiedene Klassen eingestuft: Ich habe in Deutschland von der Regierung drei Bundesverdienstkreuze bekommen, vom kleinen bis zu dem am Bande, alle zehn Jahre eines. Eines könnte Glück sein, das zweite könnte Beziehungen als Ursache haben, aber bei dreien muss die deutsche Forschungs-Community meine Arbeit schon anerkannt haben. Und das als portugiesischer Einwanderer erreicht zu haben, macht mich stolz! Auch dass Darmstadt, die Stadt, in der ich arbeite, mich zum »Heiner« gemacht hat, (Heiner ist die volkstümliche Bezeichnung für die Darmstädter) macht mich auch sehr stolz. Und dass die TU Berlin, die Universität, in der ich als kleiner Student angefangen habe und in der ich zum Forscher wurde, mir einen Ehrendoktor gibt, freut mich immens und ehrt mich sehr. Und auch darüber, dass Portugal, obwohl es mich 30 Jahre lang überhaupt nicht zur Kenntnis genommen hat, mir den Orden des heiligen Jakob vom Schwert verliehen hat, freue ich mich sehr.

Es gibt auch Preise, die nicht in diese sozialpolitische Klasse von Ehrungen fallen und mehr von reiner fachlicher, akademischer Natur sind. Es gibt eine Organisation im Bereich Computer Graphics, die ACM SIGGRAPH (USA). Ich war bis 2020 der einzige Nicht-Amerikaner, der diesen Preis bekommen hat. Dieses ist weltweit der höchste Preis für unser Fachgebiet, also so eine Art »Nobelpreis für Computer Graphics«. Der einzige andere Europäer, der diesen Preis bisher bekommen hat, ist mein ehemaliger Doktorand Markus Groß, der jetzt Forschungs-Chef bei Disney ist und diesen «Steve Coons Award» 2021 bekommen hat. Dieser Preis wird nur alle zwei Jahre verliehen.

Das alles sind Preise, die einen nicht nur ehren, sondern die einen auch sehr freuen, weil diese Ehrungen nicht zufällig kommen. Natürlich haben mich auf meinem Weg viele Menschen unterstützt. Bisweilen konnte ich auch manchmal Zufälle zu meinem Vorteil nutzen. Aber dass ich am Ende diese großen Anerkennungen in Form verschiedener Auszeichnungen und Preise erfahren durfte, kann kein Zufall sein. Es wird mir niemand übelnehmen, dass ich sehr stolz darüber bin, alle diese Preise bekommen zu haben. Das soll keine Angeberei sein, sondern ist das Zeigen von Freude und Stolz über die Anerkennung für die von mir geleistete Arbeit durch andere, nämlich sowohl durch die Allgemeinheit als auch durch die eigenen Fachkollegen.

Ohne Ihre Frau und Ihre Familie wäre all dies so vermutlich nicht möglich gewesen. Sie sind seit 58 Jahren mit Karla verheiratet. Finden Sie Worte, die ihre Beziehung zueinander beschreiben?

JLE: Ich bin mir dessen bewusst und sehr dankbar, dass ich immer noch mit meiner Karla verheiratet und glücklich bin. Ich störe mich aber manchmal an der Form der heutigen Diskussion über Gleichberechtigung. Man sagt, ich sei in einer sog. Macho-Kultur groß geworden, aber es war in einer Familie, wo das Sagen in der Familie die Oma, die Mutter und die Tante hatten. Das war die Realität. Nicht der Vater, nicht der Großvater, sondern die Frauen hatten Zuhause das Sagen. Bei einer Hochzeit oder einer Geburtstagsfeier zum Beispiel wurde dann eine Fassade errichtet: Die Frauen sind auf dem Weg immer einen Schritt zurückgegangen, die Männer einen nach vorne. Und bei den Feiern selbst wurde über das eine nicht geredet und zu dem anderen nichts gesagt… Aber auch das haben die Frauen zu Hause bestimmt und den Männern vorgegeben!

Karla und José Luis Encarnação · Foto: © JL Encarnação

Karla und ich haben eine gelebte und gleichberechtigte Aufgabenteilung. Meine Frau hat akzeptiert und auch gewollt, dass ich arbeite und das Geld verdiene, während sie sich um die Familie und die Erziehung der Kinder kümmert. So war unser Familien-Leben aufgeteilt. Wir haben immer eine glückliche Ehe gehabt, mit allen Ups and Downs, die man in einer Ehe halt so hat. Wir sind heute immer noch glücklich zusammen, und ich weiß: »Hätte sie nicht die Erziehung unsere Kinder, die ich über alles liebe, so übernommen und mir dadurch auch vieles vom Hals gehalten, hätte ich meinen Weg nicht so geschafft.« Weil sie mir den Rücken freigehalten hat, war ich immer in der Lage, das zu leisten, was der Beruf von mir sehr intensiv verlangte. Das erkenne ich an und bedanke mich bei ihr dafür. Und das weiß sie auch…

Sie vergessen arme Menschen nicht und versuchen bereits während Ihrer Schulzeit, deren Not zu lindern. Was sind Vicentinos?

JLE: São Vicente ist ein Heiliger, der sich um die Armen gekümmert hat. In der Schule gab es eine Gruppe von Schülern, die sich zusammen mit einigen Priestern der Salesianer um die Armen gekümmert hat. Sie nannten sich die Vicentinos. Ich kam selbst aus einfachen Verhältnissen. Wir waren zwar auch arm, aber im Kontext wirklicher Armut waren wir schon fast in der Mittelklasse. Meine Oma hat als eine Köchin in einer sehr reichen spanischen Familie gearbeitet. Zu der Zeit gab es in Cascais und Estoril etwas, das es, glaube ich, auch heute noch gibt: Am Samstag schwärmten Menschen aus und gingen bettelnd von Haustür zu Haustür. Meine Oma hat immer gesagt: »José Luis, das sind nicht die wirklichen Armen. Die richtigen Armen schämen sich, arm zu sein und zeigen es nicht. Wenn du ihnen helfen willst, muss du selbst zu ihnen gehen und herausfinden, was sie wirklich brauchen für ihr Leben.« Als sich diese Gruppe bei den Salesianern gebildet hat, habe ich mich ihr angeschlossen. Und dann sind wir losgezogen, zu Menschen, die unter einem Baum geschlafen haben, weil sie keine Wohnung hatten, oder sogar unter einer Plane lebten und haben versucht herauszufinden, was sie dringend brauchen. Dann sind wir dafür selbst betteln gegangen, von Haus zu Haus in Estoril und Cascais, um so von den Reichen Geld und Spenden zu bekommen, die wir dann, beispielsweise zu Weihnachten oder Ostern, an die Armen weiter verteilt haben. Die Dankbarkeit dieser Menschen habe ich nie vergessen. Diese Freude, etwas zu bekommen, worum sie nicht gebeten haben, aber was sie wirklich brauchten! Das hat mein Leben und auch mein Sozialverhalten beeinflusst. Ich habe dies einige Jahre gemacht, bis ich dann nach Deutschland gegangen bin.

Das ist das, was mich bei den Salesianern so beeindruckt hat: Ich bin nicht nur zu einem guten Schüler geworden, ich habe auch aktiv im Theater gespielt und war ein ganz guter Schauspieler. Ich habe darüber hinaus intensiv Rollhockey gespielt, nicht nur in der Schulmannschaft, sondern auch bei einem Club in der Bundesliga, nämlich bei den Junioren des Hockeyclubs von Cascais. Ich habe auch bei der Schulzeitung mitgemacht und eine kleine Bar mit eingerichtet, damit wir unsere Freizeit gestalten konnten , ohne viel Geld auszugeben, da wir selbst eingekauft haben. Ich war also sehr umtriebig und aktiv. Ich habe aber auch ein soziales Profil bekommen, nicht von den Salesianern erzwungen, sondern auf die sanfte Art und Weise. Sie haben uns machen lassen, und so sind wir auf viele Dinge von selbst gekommen. Ich weiß, dass ich keine reiche Familie hatte, aber auch, dass es viel ärmere Menschen gibt. Ich habe mich nie so gefühlt wie: Ich bin da oben, die anderen sind da unten, ich bin der Professor, der ist der Student, ich bin der Chef, der ist der Mitarbeiter. Dieses autoritäre Hierarchie-Denken passt nicht in mein soziales Modell. Wir sind alle Menschen, die sich alle brauchen und gegenseitig respektieren müssen. Jeder hat seinen Platz und seine Funktion in unserer Gesellschaft. Diese, meine Denkweise ist nach meiner Überzeugung das Ergebnis als Schüler bei den Salesianern, aber auch durch meine Arbeit bei den Vicentinos. Und ich habe durch die Arbeit bei den Vicentinos wirklich sehr viel Armut und Elend gesehen…

Sie sagen, wenn man arm geboren sei, führe der einzige Weg nach oben über Bildung, Ausbildung, harte Arbeit und viel Ehrgeiz. Geht nicht gibt es für Sie nicht. Jeder Mensch ist seines Glückes Schmied?

JLE: Ich habe ja bei meiner Oma gewohnt, die für eine sehr reiche spanische Familie gearbeitet hat. Ich sage immer aus Spaß: Ich hatte alle Voraussetzungen, um Kommunist zu werden. Ich müsste als Heranwachsender in der Pubertät eigentlich sagen: Guck mal die Reichen, du hast dies nicht und das nicht, und sie haben alles. Ich müsste eigentlich eine Art Revoluzzer werden. Wenn man zwischen sechs und zwölf Jahre alt ist und Fußball auf der Straße spielt, sagt man nicht, du bist König, du bist Prinz, du bist arm, du bist reich. Das spielt in dem Alter alles überhaupt noch keine Rolle; ich habe z.B. sogar mit Juan Carlos, dem späteren König von Spanien, auf der Straße gespielt. Als wir zwischen 10 und 15 waren, sind wir alle am Strand denselben Mädchen hinterher gelaufen. Durch den Wunsch, soziale Ungerechtigkeiten auszugleichen, hätte ich damals eigentlich auf die Idee kommen können, Kommunist zu werden, weil ja eigentlich alle Menschen gleich sein sollen. Aber ich kam nicht auf diese Idee, weil ich wusste und fühlte, dass es eine solche pauschale Gleichheit aller in der Realität so nicht geben kann. »Die Welt ist nun mal nicht flach!« Ich wusste nicht warum, aber ich habe es gefühlt, dass ich es trotzdem nach oben schaffen kann. Ich war ein besserer Schüler als viele Kinder der reichen Familien, die meine Freunde waren. Ich merkte, dass ich plötzlich durch meine Leistungen interessant für andere war, und zwar nicht, weil meine Eltern etwas hatten, sondern weil ich ein guter Schüler und ein guter Rollhockey-Spieler war, über den gesprochen wurde. Plötzlich habe ich gemerkt, dass ich mit Leistung und Ehrgeiz etwas schaffen konnte, und dass die Bereitschaft, mich für etwas zu quälen, mich auf das soziale Niveau derer bringt, die Geld haben. Diese Überzeugung hat mich fürs Leben geprägt!

J. L. Encarnação als Kind an der Costa do Sol, Student in Berlin und Professor in Darmstadt · © Fotos: JL Encarnação

Diese Einstellung zur Leistung wurde von den Salesianern stark gefördert und unterstützt. Ich habe später, als es am 25.4.1974 die Nelkenrevolution gab und Caetano und Salazar gestürzt wurden, mit führenden Kommunisten aus der Gegend lange Diskussionen im Café in Estoril gehabt, weil ich vieles nicht richtig fand, was und wie sie es sagten und wollten. Wir waren im selben Alter und ehemalige Schulkollegen. Ich habe denen trotzdem aus Überzeugung widersprochen und gesagt: »Wenn wir alles so machen wie ihr denkt und wollt, dann werden wir anstatt einer von Reichen dominierten und geprägten Gesellschaft, eine ›Gesellschaft der Funktionären‹ werden…« Ich war aber für eine soziale Gesellschaft, die vom Leistungsprinzip geprägt und getragen sein sollte.

Als ich Berlin ankam, waren wir zu zweit, J.M. Carneiro und ich. Wir kannten uns von der Schule und waren nun in Berlin. Er hatte in Portugal eine Stewardess von der Lufthansa kennengelernt, zu der er dann gegangen ist. Ich stand ganz alleine am Ku’damm und fragte mich: »Was machst du jetzt?« Ich hatte gar nicht daran gedacht, dass ich eine Bleibe brauche. Das Geld für einen längeren Aufenthalt im Hotel hatte ich nicht. Auf welche Idee bin ich in dieser Situation gekommen? Ich habe im Telefonbuch geschaut, ob es Salesianer in Berlin gibt. Es gab Salesianer, und ich habe sie dann sofort angerufen und um Hilfe gebeten. Ich habe ihnen meine Geschichte erzählt, aber ich weiß bis heute nicht, ob sie in Estoril angerufen haben, um sich über mich zu informieren oder nicht. Ich bekam aber kurze Zeit danach einen Anruf von den Salesianern in Berlin. Sie haben mir angeboten, in einer Wohnung unter dem Dachboden für 4–6 Wochen bei ihnen unterzukommen. Ich hatte dadurch meine Bleibe, mit Bett, einem Tisch und zwei Stühlen.

In der Not, auch in der Ferne, habe ich sofort nach Hilfe bei den Salesianern gesucht! Das zeigt, welche Bedeutung und welchen Stellenwert die Salesianer für mich hatten und immer noch haben. Ich bin den Salesianern dankbar und weiß, dass die letzten 60 Jahre ohne sie für mich nicht so gelaufen wären, weil ich als Mensch anders geworden wäre. Damals in der Salesianer-Schule in Estoril haben die Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule gefahren haben, mich, der im Kittel zu Fuß kam, indirekt mitfinanziert. Das hat mein Denken geprägt! Die »Leistungsbestie« ist geprägt worden in dieser Zeit, wo ich zu mir selbst gesagt habe: »Die packst du!« Die hatten alles, und ich wollte das auch. Aber alles – das haben mir die Salesianer eingeprägt – muss über Leistung gehen. Geschenkt kriegst du es nicht!

Eine Leistungsbestie findet vermutlich nie zur Ruhe. Welche Pläne haben Sie für die Zukunft?

JLE: Durch die Corona-Pandemie wurde einiges schwieriger, weil man für sich selbst Projekte anlegen muss, um sich zu Hause sinnvoll zu beschäftigen. Das Buch über mein Leben war so ein Projekt. Ich bin weiterhin als Berater gefragt, arbeite für die portugiesische Regierung und helfe mit, eine Art Fraunhofer Gesellschaft in Portugal aufzubauen, die CoLABS. Ich mache einiges in Spanien und in Brüssel, nicht mehr so viel wie früher, aber ab und zu will immer noch jemand meine Meinung hören und von meiner Erfahrung profitieren. Aber einen Typen wie mich, der es gewohnt ist, sehr intensiv 10–12 Stunden am Tag zu arbeiten, erfüllt ein solches Leben nicht, zumindest nicht sieben Tage in der Woche. Ich bin auch nicht der Mensch, der sich stundenlang vor den Fernseher setzt und sich berieseln lässt. Ich gucke zwar gerne Sport, politische Talk-Shows und Nachrichten, aber das war’s denn auch schon. Ich habe einige Projekte im Kopf, ich bin weiterhin hier und dort beratend tätig, auch für mein altes Institut. Ich halte mich aber beim IGD operativ heraus, denn ich will meinem Nachfolger natürlich nicht in die Suppe spucken. Er ist der neue Chef und soll alles machen, was und wie er es will. Wenn er mich braucht, meldet er sich. Ich helfe, wo ich kann und bin für das IGD so etwas wie der Scout, der Horcher in den Wald, auch ein Beschaffer von Ideen und Verbindungen.

Wenn Corona vorbei ist, werde ich wieder mehr reisen müssen und wollen. Aber auch bei mir beginnen selbstverständlich die Erscheinungen, die mit dem Alter kommen, so z.B. ein paar Schwierigkeiten beim Laufen und beim Atmen auf längeren Strecken. Ich arbeite mit, wenn ich gefragt werde und solange ich den Eindruck habe, dass das, was ich liefere, auch sinnvoll ist und gebraucht wird. Ich bin der Meinung, dass alles was ich in Zukunft tue, ein Prozess ist, mit einem Anfang und einem Ende. Ich kann für den Anfang sorgen, ich kann während des Weges mein Wissen und meine Erfahrung nutzen und zur Verfügung stellen, um mitzureden und mitzugestalten, aber ich kann altersbedingt kein Ende mehr garantieren. Und das muss ich zur Kenntnis nehmen. Ich möchte keine Verantwortung übernehmen für etwas, was ich nicht mehr zu Ende führen kann, weil dies nicht mehr in meiner Hand liegt.

Professor Encarnação, ich wünsche Ihnen für Ihre Zukunft und alle Projekte, die dort anstehen, viel Erfolg, alles erdenklich Gute und sage »Herzlichen Dank für dieses angenehme Gespräch«.

José Luis Encarnação · Foto: © JL Encarnação

José Luis Encarnação · Foto: © JL Encarnação